この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

幕末にペリーが日本にやってきて強引に開国を迫ります。その外国との交渉において今までのような幕府政治をやっていてはダメだと考える人が増えてきました(倒幕派)。

が、これに対して幕府主導で政治を行うべきだとの考えもありました(佐幕派)。

この両者の考えの違いが戊辰戦争へと繋がっていきました。

今回は徳川最後の将軍 徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)がなぜ京都の鳥羽・伏見の戦いの後、大坂城から逃げたのかについてです。

徳川慶喜さんというとあの大坂城から逃げた将軍・・・?

う~ん・・慶喜さんについては見る人によって人物像が大きく変わると思うんだよね~知らないけど・・・

知らないけどって何~?!

文末に「知らないけど」を付けると責任を回避できるよ~

*語尾に「知らんけど」を使うのは関西と一般的にはいわれていますが、実は新潟県の上越エリアも、昔から使われています。

ときは幕末の京都 鳥羽・伏見において、旧幕府側と新政府側(*薩長)との間に起こった戦いで、新政府側が勝利しました。

*薩(薩摩藩・現 鹿児島県)長(長州藩・現 山口県)

鳥羽・伏見の戦いのあと、大坂城から脱出して江戸に軍艦で逃げたのが徳川慶喜です。

まず、15代将軍 徳川慶喜は幼少期からとても利発で、稀に見る智謀に長けた人物であるといわれていました。

しかし、慶喜は新政府軍との戦いを徹底的に避けて大坂から江戸に軍艦で逃げ帰った「腰抜けの愚かな将軍」とまでいわれた人物です。

明治維新についてゆるく語っているよ~

これについては、なぜ逃げなければならなかったのか?そして幕臣にさえ本心を明かさず大坂城を出たのはなぜだったのか?

戊辰戦争から長い時間が経った今もなお「慶喜は逃げた愚かな将軍」とイメージする方も多いと思います。

鳥羽・伏見の戦いにおいて数では有利だったのに敗戦となってしまい戦意を失った慶喜は家臣を置いて逃げた「裏切り」と解釈する方や、慶喜は水戸藩出身なので強い尊王思想があり、朝敵となるのを恐れた「腰抜け」という説が有名だと思います。

朝敵になりたくなかったってよく聞くよね

それはあると思う 慶喜さんは水戸の出身で本当の尊王の方だからね~

しかし、慶喜はあるときを境に戦いを徹底的に避けるようになります。

第一次長州征伐は、長州藩が御所に向けて発砲したことにより、朝廷が激怒して長州藩は朝敵となり追討令が出されました。

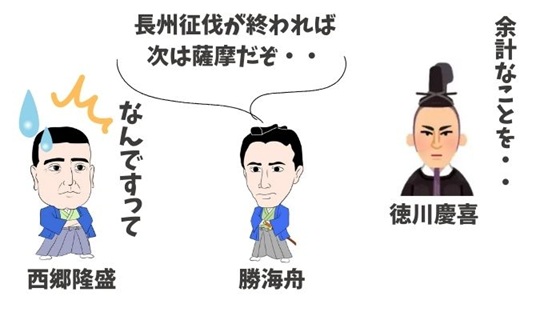

第一次長州征伐のときは、征長総督は徳川慶勝で、参謀の西郷隆盛が総攻撃の前に独断で長州藩と講和したことで長州藩は降伏します。

戦いの前に西郷は長州藩を「潰せ」と厳命していたのにも関わらず、幕臣の勝海舟との会談のあと長州藩を擁護するような姿勢をとったため、慶喜との仲は急激に悪化したといわれています。

第二次長州征伐は薩摩は最初から戦いには不参加でした。というのも、戦いの前の慶応2年1月には薩長同盟が締結しており、薩摩がイギリスから洋式武器を密輸入してその武器が長州に渡っていました。

ここなのよ~ 外国の支援を受けた!というのが最大のポイントになるよ~

不穏な感じするね

なぜ倒幕が必要だったのかについてはこちらをご覧ください。

長州の洋式の武器と幕府側の指揮命令系統の乱れから第二次長州征伐は圧倒的な数の幕府軍が長州に大敗を喫します。

第二次長州征伐になると、幕府側でも反対派の意見が多くなって足並みが揃わなかった点も敗戦に繋がったのだと思います。

ただ、薩摩と長州がイギリスの支援を受けている(薩摩藩は生麦事件のあとからイギリスと急接近しています)ということは大いに憂慮すべき事態だったと思います。今でいうと反政府勢力が外国の支援を受けているようなものです。

慶喜が薩長同盟に気付いたのはいつだったのでしょうか。

第二次長州征伐は将軍家茂が大坂城で病で亡くなったため幕府軍は総崩れとなり、幕府からの働きかけで朝廷から長州征伐中止の勅命が下りました。

その後、今まで幕府側の最大の庇護者であった孝明天皇が崩御すると、薩摩・長州は倒幕の勅許を得ることに成功します。

そして討幕派が慶喜に対し、政権を返さないと武力攻撃をする!といってきますが、大政奉還をしてその大義名分をなくしてしまいます。

天皇中心の新政府樹立で慶喜が主導権を握るまでの間、討幕派に倒幕のための口実を与えないように慶喜は爆発間際の幕府を必死で抑えていました。

が、慶喜に主導権を与えたくない西郷と大久保らは、江戸市内(現 東京)で 〇人や、強盗などのテロ活動を行い、わざと幕府を怒らせて薩摩藩邸を焼き討ちにさせてしまうといったことが起きます。

慶喜が絶対に避けたかった戦い、どうしても武力で幕府を倒したい討幕派に戦いの口実を与えてしまったのです。

まず、日本の国難、外交の危機という非常なときに国内で争っているときではない、というのが慶喜の考えだったと思います。

先述しましたが、薩摩と長州の戦いにはイギリスが最大の支援をしていました。

国内で内乱が起きると民は疲弊し、国力は低下してしまいます。そんなとき外国から攻められたらあっという間に植民地になります。

これについて、外国は攻めてくるはずがなかった、という方もいますが、外国は開国を求めにきて、開国をしないのなら大砲で江戸を総攻撃すると脅していた人達です。

また、イギリスについてもアロー号事件により清国は半ば植民地になっていることからも「外国は攻めてはこない」というのは楽観視し過ぎな話です。

*アロー号事件 広州湾(中国)でイギリス国旗を掲げるアロー号を臨検し乗組員を逮捕したことにより、イギリス側が侮辱行為だとして広東市街を砲撃し、イギリスとフランスの連合軍は北京を占領した事件のこと

話は戻りまして、慶喜の考えはこのような情勢で国内で争っている場合ではないと考えたはずです。

しかし、徹底的に避けていた戦いが始まってしまいました。幕府側には江戸における薩摩の乱暴狼藉には耐えるようにと厳命していましたが、ついに堪忍袋の緒が切れてしまい幕軍が動き出してしまいました。

慶喜は新政府軍との戦いにおいて、戦いが拡大して全国規模の内戦になるというのを一番恐れたのではないかと思うのです。

万が一将軍である慶喜が討たれたり、徹底抗戦を呼びかけた場合は全国の恭順といっていた藩も戦いに参加してまさに国を二分する長い内乱の恐れがありました。

あの勝海舟でさえ、慶喜が討たれたら戦うと言っていたくらいですから日本国中がそんな状態になっていたと想像できます。

朝廷より、薩摩・長州よりも国のトップとして諸外国の情報を持っていた慶喜が欧米列強の脅威を感じた結果、何よりも『国家を優先』し内戦を回避したのではないでしょうか。

幕臣の中にはフランスの軍事支援を受け徹底抗戦をするべきだとの意見もありましたが、そうなると、日本の国内でイギリス対フランスといった代理戦争に突入してしまう危険性が出てきてしまいます。

慶喜がフランスからの軍事支援を断っていることからも幕府の存続より誰よりも第一に国家を考えていた人物といえるのではないでしょうか。

武士として戦って討たれた方がはるかに本望という時代に『逃げた将軍』などという屈辱に耐えなければならない道を選んだのです。

これについては、薩長に対して怒りが収まらない幕臣たちの中で、もし慶喜がこれから私は江戸に帰り上野の寛永寺で謹慎しますなどと宣言などしようものなら、柱にでもくくりつけられそうな勢いで止められたのではないでしょうか。

だから気づかれないように江戸に逃げたのだろうと思います。

知らないけど

ま~なんてこと言うんでしょ

なぜ慶喜は大坂城から逃げたのかについてですが、次の3つの説が有力のようです。慶喜はどれだったと思いますか?

①鳥羽・伏見の戦いで旧幕府軍は敗戦となったことで、戦意を失った説

②新政府軍がもつ錦の御旗を見て、慶喜は朝敵となるのを恐れた説

③イギリスの支援を受けている薩長に対し、戦いを長引かせると内戦が拡大し、その後植民地となることを恐れた説

旧幕府側を支持している方はおそらく①か②ではないでしょうか。そして、新政府側を支持している方も①か②ではないでしょうか。

つまり、裏切り者で腰抜けで内戦を避けたすごい人ということ?

だから見る人によって印象が変わる人なんだってば~

以上、慶喜はなぜ大坂城から逃げたのか?についてでした。