この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

徳川和子(とくがわまさこ)は江戸幕府二代将軍 徳川秀忠とその正室 浅井三姉妹のお江(茶々・初・江の三姉妹の末子)との間に生まれたとされています。

彼女は後水尾天皇に入内し、中宮となった人物で、日本史の教科書にも登場する有名な女性です。

徳川和子は、1607年に江戸城大奥でお江の子として誕生します。

和子の祖父である家康は早くから朝廷との関係を強化するために孫娘の入内を考えていたようで、1611年に後水尾天皇が即位すると和子の入内の申し入れをして、2年後に入内の宣旨がくだります。

この入内するまでの道のりも、その後の人生も大変気苦労の絶えないものになる徳川和子こと東福門院和子の記事をこちらで紹介しています。

その後13歳で後水尾天皇に入内します。

一般的に徳川和子の母であるといわれているのは、浅井長政の三女のお江です。

お江は12歳のときに豊臣秀吉の命で初めは佐治一成に嫁ぎますが、一成と秀吉の間がうまくいかなくなると数カ月で離縁させられてしまい、その後秀吉の甥である秀勝と再婚しますがすぐに病死してしまいます。

その秀勝との間にうまれた完子は五摂家の九条家に嫁いでいます。

そしてお江が23歳のとき6歳年下で17歳の徳川秀忠の正室となりました。

このお江の生涯についての記事はこちらでまとめて紹介しています。

秀忠との間に産んだ子は、長女・千姫(豊臣秀頼正室 のち本多忠刻正室)、次女・珠姫(前田利常正室)、三女・勝姫(松平忠直正室)、四女・初姫(京極忠高正室)、長男の竹千代(家光)、次男の国松(忠長)、五女の和子(後水尾天皇の中宮)がいるとされています。

そしてその五女の和子についてですが、彼女の生母が実はお江ではないとの説があります。

新潟県長岡市にある蔵王堂には和子の生母と伝えられる女性の碑があります。

生母の名はお広(こう)であるといわれており、栖吉城主・本庄清七郎の娘となっています。

この説は和子の母がお江であるとする定説とは違うものですが、今回は伝承から徳川和子の母に迫ってみます。

まず、伝承によると、お広(妙徳院)の父が亡くなり、寺に身を寄せて過ごしていたところ、堀直竒(ほり なおより)と出会います。

その堀直竒の推挙で徳川秀忠の側室となったとありますが、秀忠には表向きは側室がいなかったということになっているので、正式なものではなかったのではないでしょうか。

他にも秀忠には隠れた側室がいて、けっこう有名な会津松平家の祖となる保科正之(ほしな まさゆき)を産んだ「お静」がいます。

保科正之を産んだお静は正室であるお江の嫉妬を恐れて江戸城から出て1611年に子を産んでいます。

後北条氏の元家臣の娘とも大工の娘ともいわれていますが、秀忠の乳母に仕えていたところを秀忠に見初められたといわれています。

正之は秀忠からは実子として認知されず、信濃高遠城主 保科正光の養子となり、お静もそれに伴い高遠城で暮らしています。

恐妻であったといわれているお江に頭が上がらなかった秀忠が母子の存在を隠したといわれていますが、不思議なのはなぜ「お静」は存在を隠され、「お広」が産んだとされる和子はお江の娘として育てられたのかが不明です。

確かに

秀忠より6歳年上で、なおかつ再再婚で恐妻といわれたお江に頭が上がらなかったといわれていますが、実をいうとお江の人柄についての史料は少なく、どんな人物だったのかは不明とされています。

徳川和子は1607年に誕生しており、家康は先に述べた通り孫娘を「政略結婚」に使おうとしていました。

家康は孫娘を天皇に入内させ皇子を産むことで徳川が外戚となり朝廷をも統制しようとしたと考えられています。

関ケ原の戦いにおいて家康は実質的な支配者となっており、後陽成天皇の次に即位することになる後水尾天皇を強烈に後押しするなど皇位継承についてまで口を出していました。

このことで、後陽成天皇と後水尾天皇の親子間に亀裂が生じて生涯不仲であったといわれています。

家族の仲があまりよろしくなくて、幕府ともゴタゴタしているところにお江さんが自分の娘さんを嫁がせるのは反対しそうだよね~・・・

伝承では、和子の実母は「妙徳院」という女性であり、その背後には堀直竒が深く関わっているようです。

この堀直竒とはどんな人物かというと、1577年堀直政の子として美濃に生まれます。

その後秀吉の小姓となり、1598年には、主君の堀秀治が越後春日山城に入ると、直竒は父と共に坂戸城(新潟県南魚沼市)二万石の所領を与えられます。

主君 秀治の弟である親良は蔵王堂城に入りました。

関ケ原の戦いにおいては徳川方について上杉景勝により扇動された越後一揆の討伐で戦功をあげ賞されています。

1602年 蔵王堂城主 堀親良は直政と対立して秀治の次男の鶴千代を養子にすると自身は引退してしまいます。

しかし、鶴千代が幼かったため直竒は後見となります。鶴千代が早世した後も蔵王堂城に在城していました。

蔵王堂城は信濃川の水流によって土地の浸食があり、年々城地に迫るなどの欠点があったため、神田から南に続く長い丘(長岡)に築城することにしたのですが、兄直清(三条城主 異母兄)と対立し追放されてしまいます。

しかし直竒は家康に直訴したことにより、直清は所領没収、主君は改易となります。

堀直竒は家康の直臣として信州飯山に所領を与えられますが、長岡城築城の工事は中断となってしまいます。

その後 大阪冬の陣・夏の陣で活躍し、1616年 家康の病状悪化の折に枕頭に召され徳川のこれからのこと託されるなど、堀直竒と家康の間が近しいことが分かります。

同年7月 高田藩初代藩主であり家康の六男の松平忠輝が改易となると、堀直竒が蔵王堂城主になります。再び長岡城築城の工事を始めるのですが、完成間際で越後村上十万石へと転封となっています。

1636年 家督を嫡子に譲り隠居し、1639年に63歳で生涯を終えました。蔵王堂城址には堀直竒の銅像が立っています。

長岡蔵王堂の伝承では、秀忠と妙徳院の間に色白で愛らしい姫が誕生し、和子と名付けられました。

和子は秀忠の正室・お江の娘として育てられ、幕府と朝廷の橋渡しとして後水尾天皇の后となりました(和子の娘はのちに明正天皇になります)。

秀忠が亡くなると、天海僧正の手で髪を下ろし尼になり、越後長岡に戻り蔵王の地に院を建てて住んだそうです。

そのとき、幕府から化粧代として三百石、数珠、白銀の鏡、家康公常用の天目茶碗を賜りました。

このことから、妙徳院が普通の尼僧と違い、特別な配慮を受けていたことがわかります。

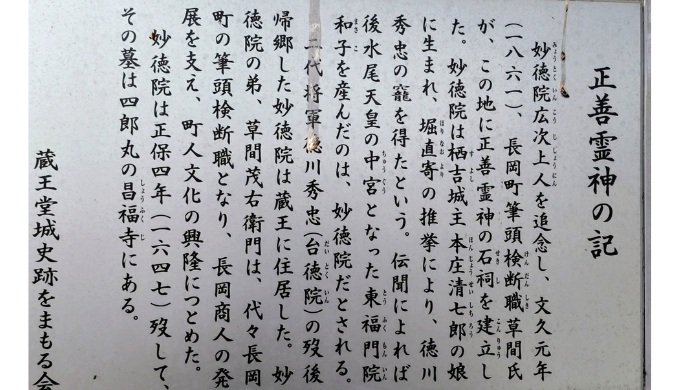

さらに蔵王堂城址の土塁には、妙徳院が授かった「正善霊神」の神名が彫られた碑が建てられ、祀られています。

また、長岡市四郎丸にある昌福寺には、妙徳院のお墓が建てられており、妙徳院と堀直竒などの位牌が、いまも並んで安置されているそうです。

蔵王堂城史跡をまもる会のしおりより

このように、妙徳院が和子の母であるとする伝承があります。

和子はお江の娘というのは幕府の表向きのものであり、実際には妙徳院から生まれていた可能性があります。

こういった歴史の裏に隠された伝承は表に出てきていないだけで、もっと多くあると思います。

残された伝承から「人知れぬ真実」に出会うことができるのも歴史の醍醐味ではないでしょうか。

以上、東福門院さんのお母さんはお江さんではなかった?!でした